Histoire et archéologie

Toutes les conférences ont lieu un mercredi par mois à 18h. Attention, cette année, trois lieux différents : amphithéâtre Benveniste, Grand amphithéâtre Lyon 2, amphithéâtre de la MILC.

- entrée libre sans réservation

- programme annuel (.pdf)

. 6 novembre 2019 - amphi Benveniste - Université Lumière-Lyon 2 - 86 rue Pasteur - Lyon 7e

À la croisée des civilisations : l'Azerbaïdjan du Néolithique à l'âge du Fer. Dix ans d'archéologie franco-azerbaïdjanaise

Michèle Casanova, professeur d'archéologie orientale à l'université Lyon 2, laboratoire Archéorient, co-responsable de la mission archéologique de la Vallée du Lenkoran. Catherine Marro, chargée de recherche au CNRS, laboratoire Archéorient, co-responsable de la mission archéologique du Bassin de l’Araxe.

Nécropole de Monidigah, vallée du Lenkoran, province de Lérid © mission archéologique du Lenkoran

Cette conférence fait écho à l’exposition présentée dans le hall de la bibliothèque de la MOM du 8 octobre au 12. Elle évoquera le rôle charnière du Sud Caucase durant la Protohistoire. Situé à la croisée de cultures radicalement différentes, ce territoire en a reçu les influences, mais ses habitants ont aussi montré leur capacité à développer leurs propres trajectoires, tant dans leurs modèles socio-culturels que dans leur culture matérielle. La conférence illustrera l'originalité de ces traditions à partir des découvertes réalisées sur plusieurs sites fouillés dans le cadre de 10 ans de coopération franco-azerbaïdjanaise.

. 18 décembre 2019 - Grand amphithéâtre Lyon 2

Architecture, ville, urbanisme : un dialogue à travers les siècles

Nicolas Reveyron, professeur d'histoire de l'art et d'archéologie du Moyen-Âge à l'université Lyon 2, laboratoire ArAr

Dessin de Jean-Baptiste Lallemand, représentant le parvis de la Primatiale Saint-Jean de Lyon, à la fin du XVIIIe siècle, musée Gadagne, © Wikimedia Commons

L'étude des églises médiévales de Lyon a fait apparaître une problématique nouvelle : l'interaction dialectique entre l'architecture religieuses et la ville. Héritière de l'Antiquité tardive, comme la cathédrale, ou implantation récente, comme saint-Bonaventure, les églises jouent un rôle de moteur ou de frein dans le développement de la ville. Elles constituent aussi des réserves frontières, libérées pendant les périodes de troubles et devenant pôle de développement. Elles sont enfin des marqueurs spatiaux qui, comme aujourd'hui jouent un rôle aussi bien dans l'identité politique des communautés d'habitants (Renaissance à Saint-Nizier, néo-gothique XVIIe à la cathédrale) que dans l'organisation des circulations à l'échelle régionale et "internationale" (Saint-Jacquême et le pèlerinage à Saint-Jacques). A l'inverse, le développement de la ville ne reste pas sans conséquence à la fois sur l'évolution de l'esthétique monumentale acquise (évolution de l'éclairage naturel de la cathédrale en fonction de l'évolution du quartier) et sur la perception de l'édifice ancien, autour duquel se retissent des récits de genèse complexes, comme à Saint-Nizier. Notre époque n'y échappe pas, et le phénomène est d'autant plus important pour nous qu'il inscrit l'édifice dans une perspective de tourisme ouvert sur le monde.

. 22 janvier 2020 - Grand amphithéâtre Lyon 2

L'archéologie sous-marine et portuaire en Tunisie : cadre, bilan et perspectives

Dr Ahmed Gadhoum, chargé de recherche au département d'archéologie sous-marine, de l'Institut national du Patrimoine, Tunisie, ancien conservateur du site de Carthage, Patrimoine mondial de l’Humanité

Epave et sa cargaison © Dr Ahmed Gadhoum

. 5 février 2020 - Grand amphithéâtre Lyon 2

Histoire et archéologie des monastères et des sites ecclésiaux d’Istrie et de Dalmatie – IVe-XIe siècles

Sébastien Bully, chercheur au CNRS, laboratoire Artehis, Dijon - Morana Čaušević-Bully, maître de conférences à l'université de Franche-Comté, laboratoire Chrono-environnement, Besançon - Stéphane Gioanni, professeur de langue et littérature latines tardives et médiévales à l'université Lyon 2, laboratoire HiSoMA

Site archéologique de Martinscica, Croatie © S. Bully

Ce projet de recherche est né de la collaboration de chercheurs français, croates et italiens travaillant sur des archives, des textes et des sites ecclésiaux, notamment monastiques, de la côte adriatique istrienne et dalmate entre le IVe et le XIIe siècle. Il a l'ambition de constituer un corpus raisonné de ces sites synthétisant l’ensemble des sources disponibles et de réaliser l'étude pluridisciplinaire d'une « zone-atelier » (île de Cres, Croatie). À travers une approche résolument pluridisciplinaire croisant les sources de l'archéologie, l'histoire, l'histoire de l’art, la littérature, l'épigraphie, l'étude paléo-environnementale et l'archéologie du paysage, l'objectif sera d'étudier les aspects topographiques et les conditions historiques de leur fondation (relations au milieu naturel, contexte humain, réutilisation de sites antiques, etc.) ; leur organisation territoriale et sociale dans le contexte adriatique oriental (expansion du monachisme bénédictin et de l’architecture romane, recrutement et mobilité des moines, échanges culturels avec l’Italie, etc.) ; leurs fonctions dans la diffusion des idées réformatrices et, plus largement, de l'autorité pontificale dans une période de confrontation entre les puissances présentes dans l'Adriatique (Francs, Byzantins, Normands, Vénitiens, Slaves).

. 25 mars 2020 - Amphithéâtre de la MILC - CONFÉRENCE REPORTÉE

Un Parthénon de mots. Euripide et les artistes de l'Acropole

Pascale Brillet Dubois, maître de conférences en langue et littérature grecques à l'université Lyon 2, laboratoire HiSoMA

Frise Est du Parthenon © creative commons

Le poète tragique Euripide passait dans l'Antiquité pour avoir été extrêmement sensible aux innovations artistiques et intellectuelles de son temps. La conférence entend montrer que Les Troyennes l'une de ses pièces les plus bouleversantes sur la guerre, est structurée sur le modèle de deux des frises du Parthénon, la frise Nord qui représente la chute de Troie, et la fameuse frise des Panathénées. Le dialogue que le poète établit ainsi avec l'architecture triomphale de l'Athènes de Périclès lui permet de critiquer à sa manière la politique impérialiste de ses concitoyens.

. 8 avril 2020 - Amphithéâtre de la MILC - CONFÉRENCE REPORTÉE

Le sanctuaire romain de la déesse Vacuna à Montenero Sabino, Italie

Aldo Borlenghi, maître de conférences en archéologie et histoire de l'art du monde romain à l'université Lyon 2, laboratoire ArAr - Matthieu Poux, professeur en archéologie romaine et gallo-romaine à l'université Lyon 2, laboratoire ArAr

- Découvrez la fouille du sanctuaire

Montenero © tous droits réservés

. 6 mai 2020 - Amphithéâtre de la MILC

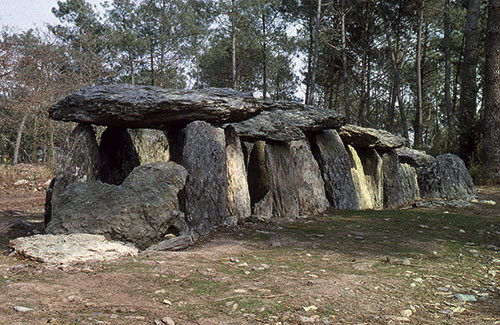

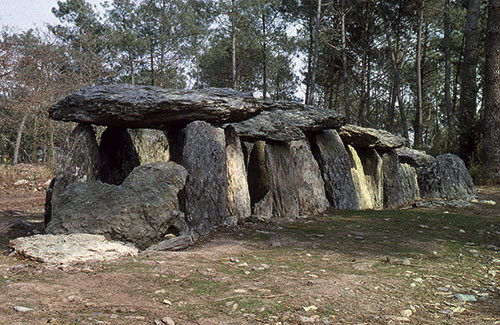

Les mégalithes. Du mythe à la réalité

Frédérik Letterlé, conservateur du Patrimoine, laboratoire ArAr

Dolmen de La Roche aux Fées, commune d'Essé (Ille-et-Vilaine), tous droits réservés

. 3 juin 2020 - Amphithéâtre de la MILC - CONFÉRENCE REPORTÉE

Où il repose, vous ne devrez pas le déranger ! Tombes et inscriptions funéraires au Proche-Orient ancien, IIe-Ier millénaires av. J.-C.

Virginie Muller, maître de conférences en assyriologie à l'université Lyon 2, responsable du Diplôme Universitaire en Assyriologie et Archéologie du Proche-Orient (DU2A), laboratoire Archéorient

Inscription funéraire akkadienne, tablette MDP 18 252 © Cuneiform Digital Library Initiative (cdli)

Le Proche-Orient, berceau de l’écriture cunéiforme, nous a livré plus d’1 million de textes de nature variée : lois, contrats, lettres, rituels…, mais seulement une vingtaine d’inscriptions dites « funéraires », qui datent pour la plupart du IIème et du Ier millénaire av. J.-C. Elles ont été rédigées sur différents supports trouvés dans les tombes : tablettes en argile ou en pierre, cônes, éléments architecturaux (briques, sarcophages…) et divers objets. Ces inscriptions comportent le plus souvent la désignation du défunt, bien souvent royal, et de la tombe, ainsi que des malédictions et bénédictions plus ou moins élaborées, rédigées afin d’assurer la protection et le respect de la sépulture. Bien que peu nombreux, ces textes apportent un éclairage précieux à notre connaissance des tombes et des défunts, en particulier de leur rapport à la mort et à l’éternité.

Poux) a permis d’identifier le sanctuaire romain de la déesse sabine Vacuna dans la commune de Montenero Sabino (Italie). Le site, recouvert par la végétation, occupe trois niveaux de terrasses : sur la médiane est installé à l’époque républicaine un grand bâtiment, abandonné au début de l’époque impériale. Une nouvelle occupation du site est représentée par plusieurs inhumations en coffre, attribuables à l’époque tardo-antique ou au haut Moyen Âge.

Poux) a permis d’identifier le sanctuaire romain de la déesse sabine Vacuna dans la commune de Montenero Sabino (Italie). Le site, recouvert par la végétation, occupe trois niveaux de terrasses : sur la médiane est installé à l’époque républicaine un grand bâtiment, abandonné au début de l’époque impériale. Une nouvelle occupation du site est représentée par plusieurs inhumations en coffre, attribuables à l’époque tardo-antique ou au haut Moyen Âge.

nt que coordinatrice et évaluatrice de projets Européens à la conception de nouvelles propositions, en promouvant une approche interdisciplinaire et qui renforce la dimension internationale des activités de recherche.

nt que coordinatrice et évaluatrice de projets Européens à la conception de nouvelles propositions, en promouvant une approche interdisciplinaire et qui renforce la dimension internationale des activités de recherche.