Le labo junior Archipels est un collectif de doctorant·e·s en histoire et en archéologie, rattaché·e·s à différents laboratoires de la MOM : ArAr, Archéorient, et HiSoMA. Archipels est né d’une envie commune : explorer les dynamiques de réseaux dans les sociétés passées, en croisant les disciplines, les méthodes et les terrains.

Notre démarche est diachronique et géographiquement étendue, avec un champ qui va du bassin méditerranéen à l’Asie du Sud-Ouest, de la Préhistoire à l’époque moderne. En somme, un archipel de thématiques, de périodes et de regards, reliés par une même volonté de penser les connexions — sociales, économiques, techniques — dans toute leur complexité.

Ce court billet propose de revenir sur les six premiers mois de fonctionnement de ce tout nouveau labo junior, et sur les prochaines activités en cours de programmation.

Premier coup d’envoi

Cette première étape du labo junior a vu l’organisation d’une journée d’étude sur le thème « Réseaux de techniques : transfert, innovation et rupture », le 8 avril dernier (org. Elena De Rosa, Lucile Pomès et Alyssa Turgis). Cette thématique partait d’un constat simple : nous parlons souvent de la circulation de la culture matérielle, mais rarement de la circulation du savoir-faire qui la rend possible. Pourtant, derrière chaque objet, il y a une technique, un geste, un savoir transmis, parfois transformé, parfois oublié.

Lors de cette journée, nous avons proposé de déplacer un peu le regard, s’intéresser non seulement à ce qui circule, mais aussi aux réseaux qui influencent la circulation des connaissances avant la matière. Nous nous sommes interrogé·e·s sur les modalités de transmission des techniques entre individus, groupes et régions, mais également sur le rejet ou l’oubli de technique au sein de réseaux de savoirs.

Les communications de la journée ont exploré ces thématiques à travers des cas très variés, venant de régions et de périodes diverses, avec l’intervention introductive de Olivier Gosselin (professeur, Université Libre de Bruxelles). Elle portait sur son retour d'expérience et son regard d'anthropologue sur les trajectoires d'apprentissage au Cameroun et au Niger. Cette riche introduction sur ces sociétés contemporaines a permis de créer un espace de dialogue, où les approches se sont croisées, où les disciplines se sont parlées, et où les idées ont circulé — elles aussi en réseau, finalement. D’autres présentations sont venues enrichir les échanges, comme celle de Lola Hauguel-Bleuven (doctorante, CReAAH UMR 6566) qui nous a parlé des transferts techniques et des circulations de l’information morphologique durant le premier Mésolithique (fig. 1). Ou encore celle de Tony Fouyer (chercheur associé, ArTeHiS UMR 6298) a plutôt abordé les phénomènes de transmission de savoirs à l’époque archaïque à travers le cas de l’œnochoé « rhodienne ».

fig. 1 : Accueil et introduction de la première journée d’étude (© Archipels)

De cabotage en cabotage, les Ateliers d’Archipels

Les Ateliers en Cabotage ont connu un fort succès, notamment de la part des étudiant·e·s en master et de chercheur·euse·s de tout horizon. Le cycle que nous avons mis en place vise à offrir une initiation aux outils et méthodes employés en analyse de réseaux au sens large. Dans les quelques lignes qui suivent, nous proposons d’en faire un rapide bilan. Nous tenons ici à remercier l’École Doctorale Sciences Sociales (ED 483) qui nous a octroyé un financement destiné au déplacement de nos intervenant·e·s.

Nous avons commencé par un atelier double consacré à Gephi, animé par Alioscha Massein et Sylvain Besson (MSH Lyon Saint-Étienne). Une première séance (le 27 mars) a permis aux participant·e·s de se familiariser avec le logiciel et d’en apprendre le fonctionnement de base. La seconde séance (24 avril) était plus axée sur des aspects pratiques : chaque participant·e invité·e à venir avec ses propres données, a reçu un accompagnement personnalisé de la part des intervenant·e·s.

Le 13 mai, nous avons accueilli Pierre Vernus (LAHRHA) pour une initiation aux principes du web sémantique et du RDF. Après avoir retracé l’évolution du web et expliqué les buts et fonctions du web sémantique, il a expliqué plus en détail le fonctionnement du RDF. La seconde partie de l’atelier a consisté en une initiation pratique à la création de requêtes SPARQL afin de collecter des informations.

Prenons le large avec les Escales

Nos autres activités nous ont mené·e·s sur les rivages de la vulgarisation scientifique auprès du grand public. Nous avons ainsi pu organiser trois Escales, une série de conférences-discussions visant à ouvrir la recherche à un public large et à enrichir la discussion sur l’analyse des réseaux dans les mondes anciens par le biais des autres disciplines de SHS. Nous souhaitions rendre ces conférences plus interactives en proposant un format davantage tourné vers la discussion en ouvrant le dialogue entre le·la chercheur·e et un·e non-spécialiste dont les problématiques rencontrées dans son travail par exemple sont en lien avec les recherches de l’invité·e.

Nous avons accueilli E. Comes-Trinidad (archéologue médiéviste et moderniste - Service archéologique départemental de l'Ardèche - MuséAl) pour la première Escale qui s’est tenue le 27 mai au MuMo. Émilie nous a présenté son travail de thèse soutenu en 2021, sur les dynamiques de peuplement dans le bassin versant de l’Eyrieux, en Ardèche, entre la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne. Elle a ainsi mis en lumière l'habitat dispersé et son rôle dans l'évolution agricole et sociale de la région grâce à une méthodologie de gestion de l’incertitude (fig. 2).

fig. 2 : Nos deux premières Escales : à gauche, É. Comes-Trinidad et à droite, F. Letterlé (© Archipels)

Le 14 juin dernier, dans le cadre de la programmation des JEA, c’était au tour de F. Letterlé (archéologue, chercheur associé à ArAr) de nous parler des réseaux sociaux et familiaux à l'âge du Bronze dans le bassin clermontois et des résultats (et limites) permis par les analyses paléogénétiques.

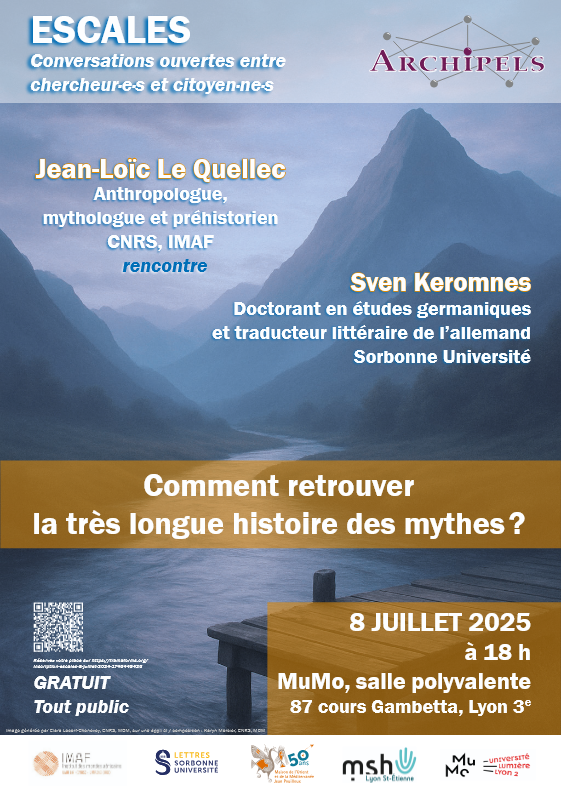

Ce cycle se terminera le 8 juillet par l’intervention de J.-L. Le Quellec (anthropologue, mythologue et préhistorien, CNRS, IMAF), qui viendra nous parler de sa méthodologie d'enquête pour retrouver l’origine des mythes. À ses côtés, nous accueillerons Sven Keromnes, doctorant en traduction littéraire de l’allemand, qui animera le débat avec le public (fig. 3 ; lien d’inscription : https://framaforms.org/inscription-escales-8-juillet-2024-1746449426)

fig. 3 : Prochaine Escale le 8 juillet prochain au MuMo (© pôle communication MOM)

L'écho des archipels, un podcast en SHS

Il nous tenait à cœur de développer également une écriture alternative par le biais d’un podcast. Ce média qui est devenu très populaire ces dernières années, nous semble être un format permettant de sensibiliser un plus large public à la recherche menée en SHS, facilement accessible via les différentes plateformes de diffusion. Dans un contexte où l’utilité de nos disciplines est souvent remise en question, leur défense passe par la place que la société leur donne et l’intérêt qu’elle leur porte.

Plusieurs formats d’épisodes ont été pensés pour plaire au plus grand nombre.

Un premier, correspondant à une interview long format des chercheur·e·s invité·e·s dans le cadre des Escales (« Dans le sillage de… »). C’est l’occasion pour eux de revenir plus en détail sur leur recherche et méthodologie de travail, à travers des exemples développés plus longuement que dans le cadre des conférences-débats.

Le deuxième format, quant à lui, est un épisode type « chronique de fouilles », où qui le souhaite peut venir partager des anecdotes, histoires rocambolesques et expériences particulières arrivant dans le cadre des chantiers de fouilles. Sans oublier les anecdotes de travail en archives ou de séjours de recherches qui alimentent les discussions autour d’un café (« Le vent s’est levé »).

Quant au dernier format, il consiste à présenter des projets de recherche (« Radeau de la recherche »). Le processus de mise en place du projet, ses financements, ses composantes et les résultats espérés ou obtenus sont au cœur de ces épisodes.

L’enregistrement des différents épisodes est en cours, et une diffusion est prévue pour 2026. Nous ne manquerons pas de vous prévenir de leur disponibilité !

Carnet de bord pour le second semestre de 2025

Après les activités de ce premier semestre, le calendrier de la rentrée 2025 se remplit vite et compte divers événements.

Une journée d’étude sur le thème « Attractivité et réseaux de mobilité : séduire, accueillir et intégrer » aura lieu le 10 octobre 2025. Co-organisée par Mathilde Defosse et Rachel Hédan, avec la participation de Richard Bouchon, elle est intégrée à l’axe C « Espaces, villes et sociétés » et sera accessible en présentiel et en distanciel. Destinée aux doctorant·e·s, post-doctorant·e·s et chercheur·e·s, il s’agit d’explorer les dynamiques d’attractivité dans les mobilités individuelles et collectives, de l’âge du Bronze à l’époque moderne. L’événement s’intéresse aux dispositifs (juridiques, politiques, sociaux) mis en place pour attirer, accueillir et intégrer les individus dans des réseaux. Il examine aussi la circulation formelle et informelle d’informations, ainsi que le processus de regroupement communautaire. Un intérêt particulier sera porté sur les échecs de ces projets d’attraction et d’installation.

La formation des masterant·e·s, doctorant·e·s et chercheur·euse·s continue avec les Ateliers en Cabotage. Il sera possible de s’initier à de nouveaux outils et méthodes d’analyse des réseaux auprès des formateur·ice·s avec la participation de la MSH Lyon Saint-Étienne. Il reste des places, n’hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir y participer !

Au programme, nous proposons le 7 octobre 2025, un atelier d’une journée autour de Python et de sa librairie NetworkX, dédiée à l’analyse de réseau. Il sera animé par Émilien Schultz (CREST, Paris). Fin novembre, début décembre 2025, Loup Bernard (maître de conférence, Université de Strasbourg, UMR 7044 ArcHiMèdE) proposera de découvrir et de prendre en main ArkéoGIS, une plateforme pluridisciplinaire de publication et de partage des données archéologiques spatialisées.

Quel cap pour 2026 ?

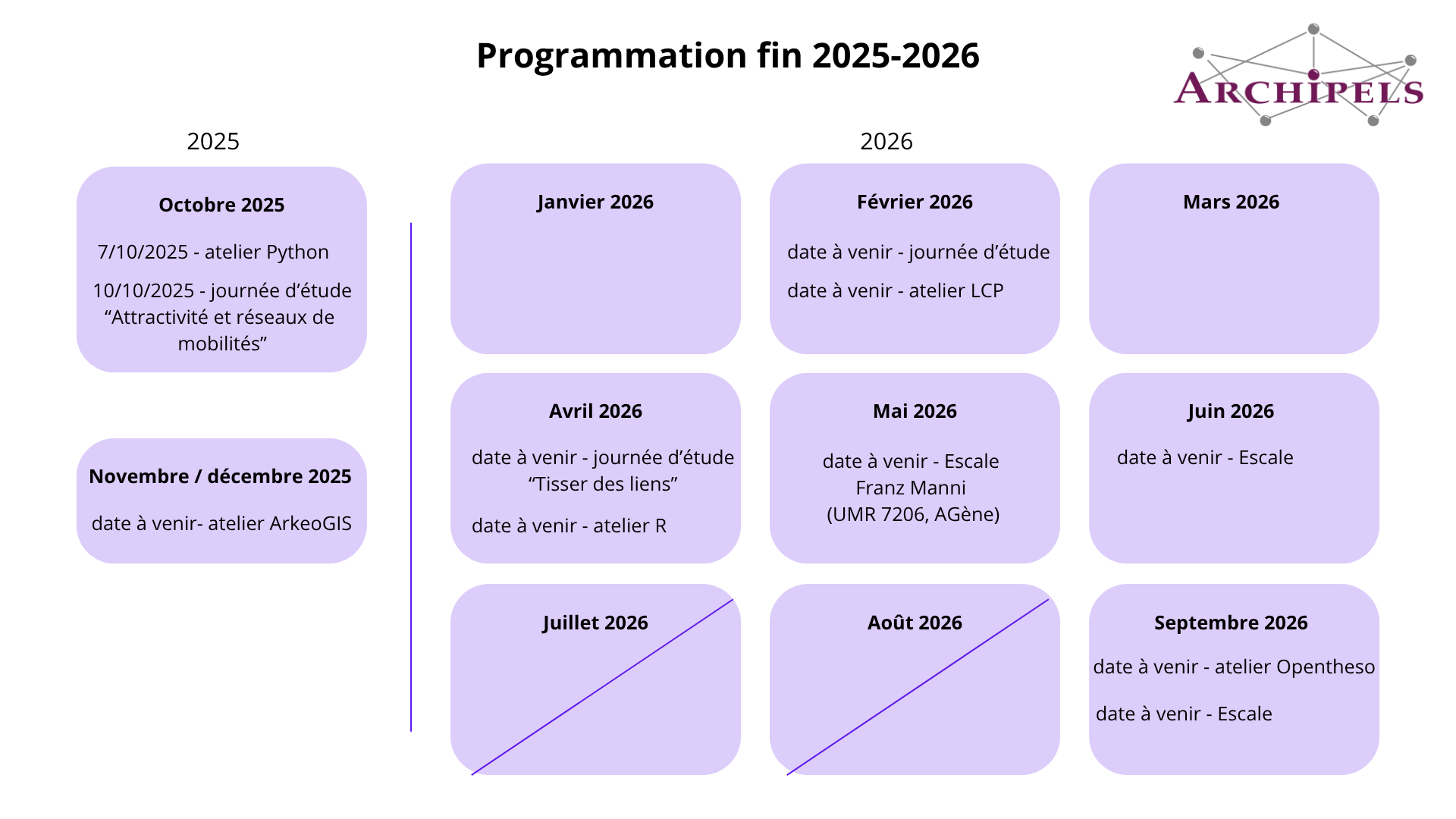

Le programme 2026 commence déjà à prendre forme, avec une programmation riche et variée (fig. 4).

fig. 4 : calendrier synthétique de la programmation du second semestre de 2025 et de 2026 (© Archipels)

Plusieurs journées d’étude sont également prévues courant 2026. En février aura lieu la première d’entre elles, co-organisée par Rachel Hédan et Tim Mibord, et portant sur l’influence des conditions environnementales sur les modalités de peuplement (titre à définir). Dans le cadre de ces rencontres, les approches en archéologie de l’environnement seront privilégiées.

Au mois d’avril, nous nous retrouverons pour la seconde journée d’étude du printemps, autour du thème « Tisser des liens : dynamiques et interactions des réseaux familiaux et socio-professionnels ». Dans les sociétés antiques, les réseaux familiaux vont souvent de pair avec les réseaux professionnels. Cette journée d’étude sera l’occasion de développer leurs structures, leurs dynamiques et leurs interactions. Plusieurs questions pourront être abordées : quelle place la famille et les travailleur·euse·s ont-ils dans la société étudiée ? Quels liens entretiennent-ils avec les autres individus, la politique, l’économie, le pouvoir, l’identité ? Comment s’organisent la parenté, la filiation, les alliances ? Existe-t-il des groupements de travailleur·euse·s, qui permettraient des transferts de connaissances ? Par ailleurs, la méthodologie de l’analyse de réseaux sociaux et le thème des données seront également abordés, afin de proposer un panorama le plus complet possible. Le thème de cette journée d’étude couvre des domaines variés : elle prendra donc place sur un jour et demi, voire sur deux jours.

Le cycle des Ateliers en Cabotage se poursuit dès février 2026 avec Olivier Barge (Archéorient) qui interviendra pour parler de SIG et de Least Cost Path puis en avril avec Sébastien Plutniak (CITERES, Tours) qui animera un atelier sur R, langage de programmation largement utilisé en Sciences Humaines et Sociales. En septembre, Miled Rousset (PSIR, MOM) présentera, quant à lui, Opentheso, logiciel libre de gestion de thésaurus. Nous organiserons également un atelier sur le XML-TEI, format de balisage utilisé pour encoder des textes, ainsi qu’une version 2 de l’atelier Gephi, dont les dates sont encore à confirmer.

Enfin, un nouveau cycle de trois Escales au Musée des Moulages sera lancé au printemps. Bien que le programme soit en cours de finalisation, nous pouvons annoncer la venue de Loïc Androuin (doctorant EPHE-PSl, Anhima, UMR 8210), de Franz Manni (AGène, UMR 7206) et, sous réserve, d’Hélène Bouillon (Orient et Méditerranée, UMR 8167).

Si vous souhaitez vous tenir informer des différents programmes et activités, n’hésitez pas à nous suivre sur Bluesky (https://bsky.app/profile/archipels-lab.bsky.social) ou à visiter notre site internet (https://archipelslabojunior.wordpress.com/).